| 32.受電用SOGのトラブル |

最近受電用SOGでトラブルが発生したので、報告書を公開します。

幸い事故になる前に対処出来たので安堵しています。

あと関連の資料も添付します。

izyou.pdf へのリンク

syasin.pdf へのリンク

sogtrable.pdf へのリンク

|

|

| 31.MOF一次側口出し線の線間距離の離隔 |

台風のシーズン到来である。台風となると色々と心配になることが多くなります。

その一つがMOF・SOG等の口出し線の接続部の線間接触による短絡事故である。特に接続部がPJで松葉接続されている個所が、対象となることが多い。

今回、その対処方法について紹介したいと思います。

台風や強風のあと、通常点検でその口出し線接続間が狭くなっていることを発見することがあります。

ただ幸いにも、当方は今まで接触するまでに至った経験はありませんが、この手の事故は多く紹介されており、波及事故につながる恐れもあり、注意が必要です。

従ってそれらを発見次第、出来るだけ早く手直して置くことが肝要です。

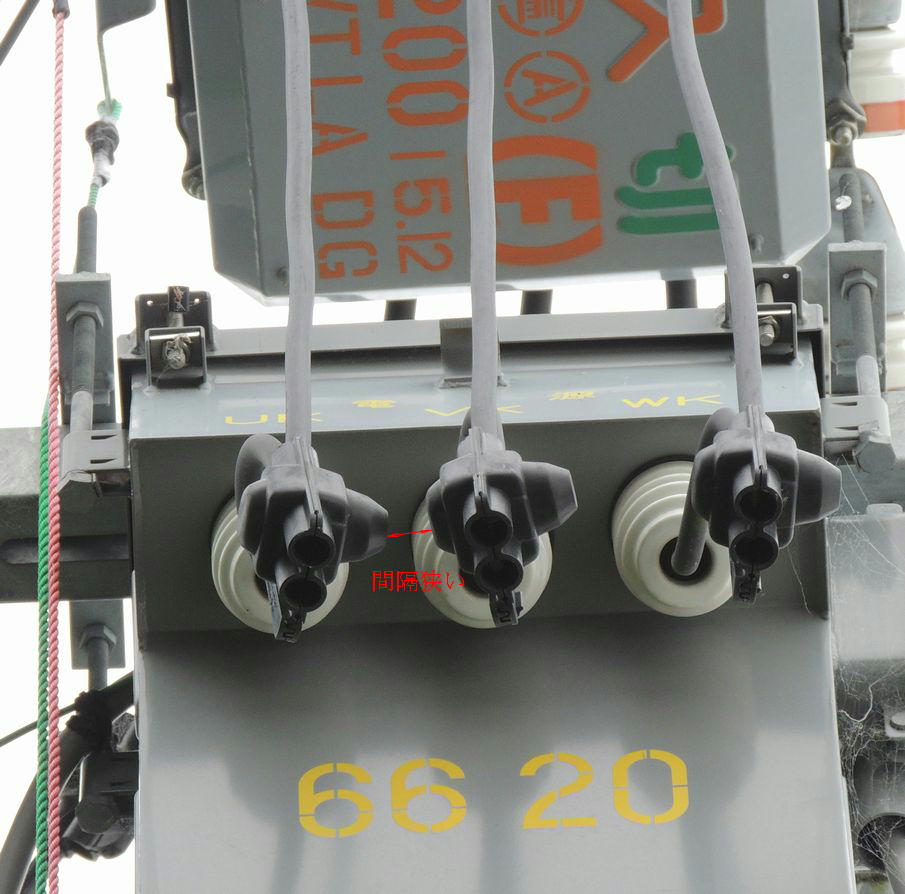

先日、MOFの一次側口出しの線間が(写真1)の通り近接していたので、中部電力との責任分解点はSOGの一次側接続点となっているが、これは中部電力のMOFであるから中電の所掌だと判断し早速、中電に電話をしました。

受け付けてくれた担当者(女性)は分かりました。後日、係の作業者を現場に行かせます、とのことでしたので受託先にはその旨を伝え、現場を離れました。次回の通常点検時受託先に確認したところ、現場に来た中電作業者の話では、これは受託先の所掌ですのでそちらで対処してください、とのことでした。

そうか責任分解点がSOG一次だから仕方ないかと判断し、次回の年次点検で(写真2)のようにこちらで手直ししました。

その後岐阜県で受電ケーブル・SOGの更新に伴う耐圧試験の応援に行った時のことである、受電ケーブル及びSOGのMOFの口出し線接続はすべて中部電力で施工していました。

そこでその中電の作業者に質問してみました。先日あったMOF一次側口出し線の線間近接の手直しについてである。回答としてはそれは中電の所掌との返答でした。

別の受託先の通常点検で、どうも前日の強風によるものと思われる、接続部の近接が見つかりました(写真3)。

従って以前の岐阜県の件もあり、中部電力に電話してみました。

今度はすぐに担当者に替わり「それは受託先の所掌です」との回答でした。

しかしその対応は県によって異なるのですか、三重県ではこのようなルールになっているのですかと、問いただすと、検討して後で返事します、とのことでした。後日中部電力から電話連絡があり、中部電力で施工しますとの回答を頂き、スカイマスター作業車で(写真4)のように手直しして頂きました。その後台風がありましたが、問題ありませんでした。

その需要家は電力を中部電力以外から購入していましたが、中部電力の対応には影響無かったようです。

写真1 写真2

写真3 写真4

|

| 30.高圧進相コンデンサーのトラブル |

ある受託先 設備容量 520kVA で通常点検の際、いつも進み80%程度を指示している力率計が遅れの90%を示していた。

高圧コンデンサー(160kvar)の外観を見ても特に問題なく、ただ外被の温度上昇は見られなかった。力率計の故障かと思われた。

しかし取引用メータの先月の力率はFF(100%)であったが、現在の無効電力は積算されており、いつも進み力率のため積算されないはずなのに変である。

ただ2日後に年次点検を控えていることもあり、受託先にその旨を伝えその日は帰宅した。

年次点検当日高圧クランプ電流計で測定したところ各相とも0Aであった。停電後の絶縁抵抗測定では 接地間・線間共に4,000MΩ、静電容量はnFで開放状態であった。またトリップ回路には使用していないが、圧力検知スイッチの動作は無かった。

保護用のPF及び配線の断線等の確認をしたが異常なしである。

当日は日曜日のためメーカーニチコンと連絡が取れずインターネットで調査したところ、JIS C 4902 に基づく保安装置が内蔵されていたことが分かりました。(恥ずかしながら今回の件は未経験のため知りませんでした)

(http--www.nichicon.co.jp-products-power_solution-pdf-cat_3104A.pdf) よくよく見れば若干の膨らみは見られるようでもある。

翌日メーカーニチコンに電話し設置後15年経過しているが寿命が早いでは無いかと言ったが、10年から15年で更新を薦めているとのことで取り合ってもらえなかった。まあ破裂事故にまで至らなかったからと、良かったことにした。

保安装置の動作原因としては経年的に絶縁紙が劣化しガスが発生し内圧上昇によりケースの変形が生じ保安装置が動作したとの様子であった。高調波による影響も懸念されるところであるが、負荷側には特段高調波発生機器もなく付近に太陽光発電設備も見られない、ただ近くに近鉄の電車線路があるがそれが影響するかは分からない。当面様子を見ることにしたい。

従って今後は更なる膨らみの状況及び電流のバランス変化の調査に力を注いで行きたいと感じている。

後日受託先にはその旨を話しコンデンサーの更新を依頼した。現在手配中である。

ちなみに現在の負荷の状況では基本料金の力率割引の損失は1ヶ月あたり35,000円程度となっている。

|

|

| 29.日本高圧電気製 PASの不具合とその対応について |

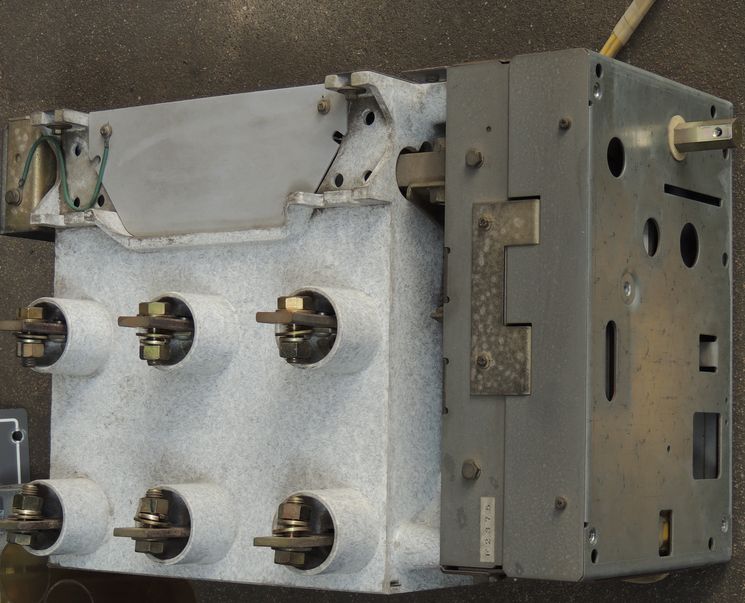

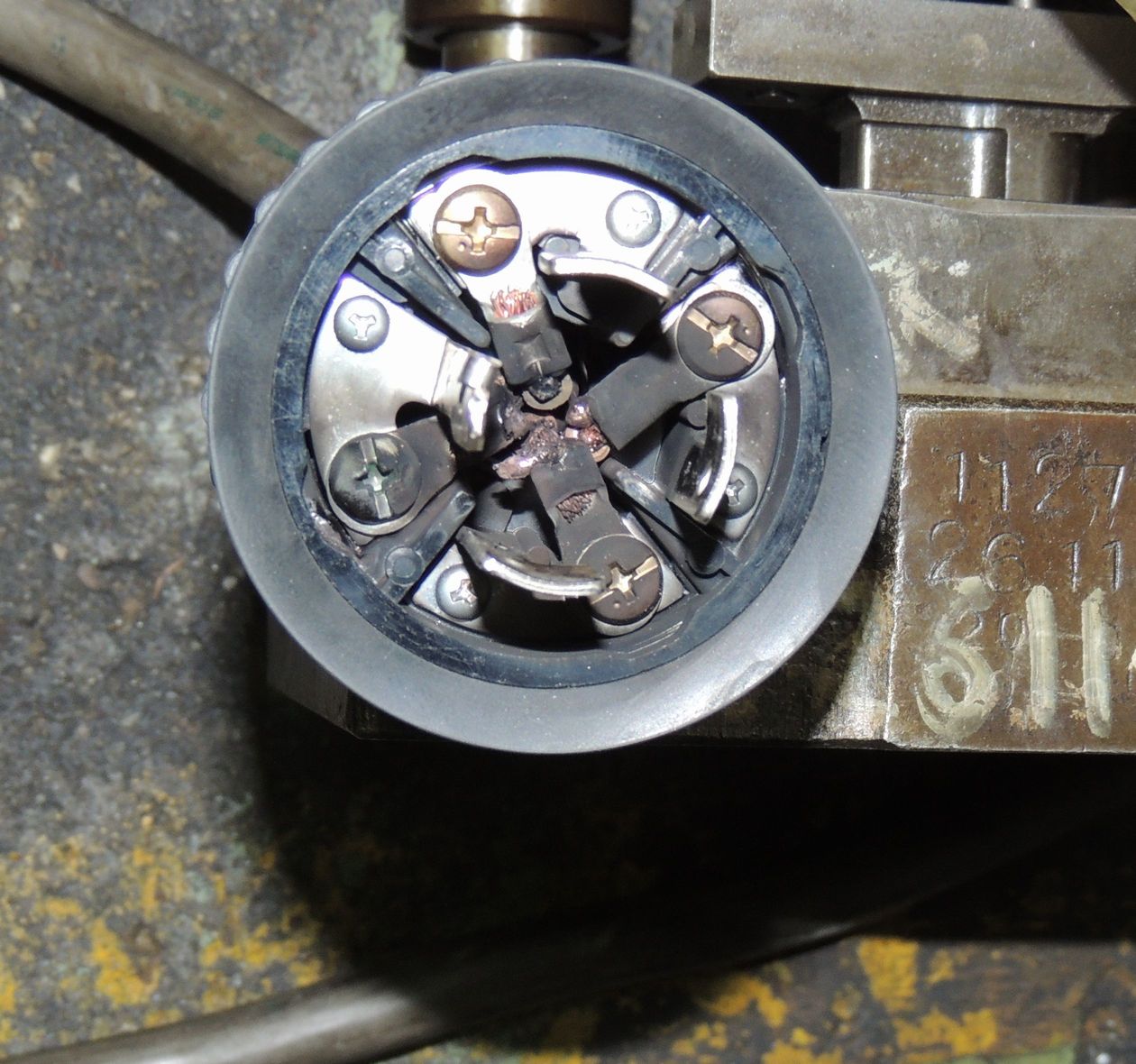

日本高圧電気のSOG本体において、機器の停電点検時にOFFにした後、再投入操作が出来ない状態に至った旨の報告書が日本高圧電気より公開されていました。詳細については以下の通り。 http://www.nkeco.co.jp/20160226.pdf

しかしその後の事象件数の増加、その影響等を考慮し改めて当協会に理解と協力依頼と言う形で、日本高圧電気より対応方法の説明がありました。

その内容は以下の通りです。 nkd-01.pdf

当方の受託先の日本高圧電気のSOGは3台あります。(内下記のNo3は2017年製で対象外)

No1 No2 No3

すべて外観から見た範囲では問題なさそうですが、日本高圧電気の対応方法マニアルにより、SOG制御装置内のVa,Vcを外し、本体側の

Va,Vc一括 -接地間の絶縁測定を実施しました。

マニアルでは500Vメガ-で2,000MΩ以上であれば問題なしとなっている。

結果的にはすべて2,000MΩ以上で異常なしでした。

ただ今まで持っていたメガーは500Vでは100MΩまでしか測定できなかったので、新しく以下のメーガーを購入しました。

因みにこのメガーは1000Vで4,000MΩまで測定出来るようで高圧回路の絶縁測定にも使用しています。

|

|

| 28.空調服で猛暑対策 |

毎日暑い日が続きます。熱中症対策が必要です。

体調管理・イオン水の充分な補充・日陰、空調された室内で体温を下げる等色々と言われています。

私は以前から空調服の存在は知っていましたが、所詮扇風機にあたって涼しくする程度と余り効果を信用していなかった感があります。

先日、当協会会員の話で、一度利用したら手放せないとの事でした。

最近協会本部からカタログが送られていたこともあり、遅ればせながら早速手配しました。

服はジャンパーで、取り外し可能な小型のFANが2個付いています。材質は防水を考慮してあえてポリエステル100%としました。色は作業ズボンに合わせてモスグリーンです。電池はリチウムイオン大容量バッテリー(7.2V

6,500mAh)を選定しました。風量は4段階に調整可能です。これであれば月例点検の2日間程度は充電しなくても良いようです。

使用した感じはかなり良好です。気化熱による冷却は分かっていたつもりですが、こんなに効果があるとは思っても見ませんでした。

空調服の下には吸湿速乾作用のあるインナーシャツを着用すると効果的です。

私はゴルフの時に着用するインナーシャツを使用しています。

空調服 内側 外側 後ろ リチウムバッテリ・充電器

|

|

| 27.高圧カットアウト(PC)ヒューズ交換について |

高圧電気設備の老朽劣化対策として使用期間の長い機器については、それぞれの機器の更新推奨期間に応じ、その都度需要家に更新の依頼をしている。

しかし機器によっては高額な費用となるものもあり、まして高圧機器一式の更新は難しいのが現状です。従って各々の需要家の事情によって機器に優先順位を付け具体的な機器の更新を依頼している。

それがまず、SOGであり、続いて電力ヒューズ他の機器である。電力機器の詳細な更新説明については別の機会にするとして今回、高圧ヒューズの交換について紹介したいと思います。

PF(パワーヒューズ)は一般的にはLBSに取り付けられているため、何らかの原因によりPFが一本でも溶断すればLBSはストライカーが動作し一括遮断される。従ってその負荷の変圧器・電動機等は停電し一応安全に停止することになる。

しかし一方、PCのヒューズが老朽化等により一本だけ断芯すれば電路はすべて開路されるのではなく負荷側の運転中の電動機の欠相運転による焼損・制御機器のトラブル及び感電事故等の恐れが生じる事になる。従ってPCヒューズの1相断芯による影響は大きく、その管理は大変重要と考えている。

よってLBSのPFの更新依頼は予備PFと合わせて行っていくものの、PCのヒューズは断芯による影響とヒューズが安価な事もあり優先して更新を依頼する事にしている。

そこで今回はそのPCのヒューズについて話題にしたいと思います。

私たちの取り扱う高圧設備でPCにヒューズが使用されているのは主に変圧器の一次側保護用である。

PCのヒューズには動作特性からテンション(速動形)ヒューズ・タイムラグ(遅動形)ヒューズがある。

1.テンション形ヒューズ このヒューズの特性は、過電流耐量が小さく速動形であり、変圧器二次の短絡保護用として適している

2.タイムラグ形ヒューズ エレメントの熱容量が大きく過電流時に蓄熱される時間により溶断時間にタイムラグ特性を有している。

従ってこのヒューズは突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用に適している。

タイムラグ形ヒューズ テンション形ヒューズ

変圧器保護としてどちらを選定するかは特に規定はなく、設計者又は管理技術者の判断によるものが大きいと思われる。

ただ活線中にPCの外側からはどちらか判別出来ないので、更新のため前もって準備する事が困難である。私はテンション形ヒューズを別表に従って電流容量の品を準備した。

選定の際、変圧器容量によってヒューズの電流容量が異なるため注意が必要である。詳しくは別表(日本高圧電気資料)を確認されたい。

次にヒューズの取替の要領であるが、色々調べてみたがその関係の資料を見つける事が出来なかった(あるかもしれない)。

従って何本も取り替えた経験から取替要領を紹介してみたい。

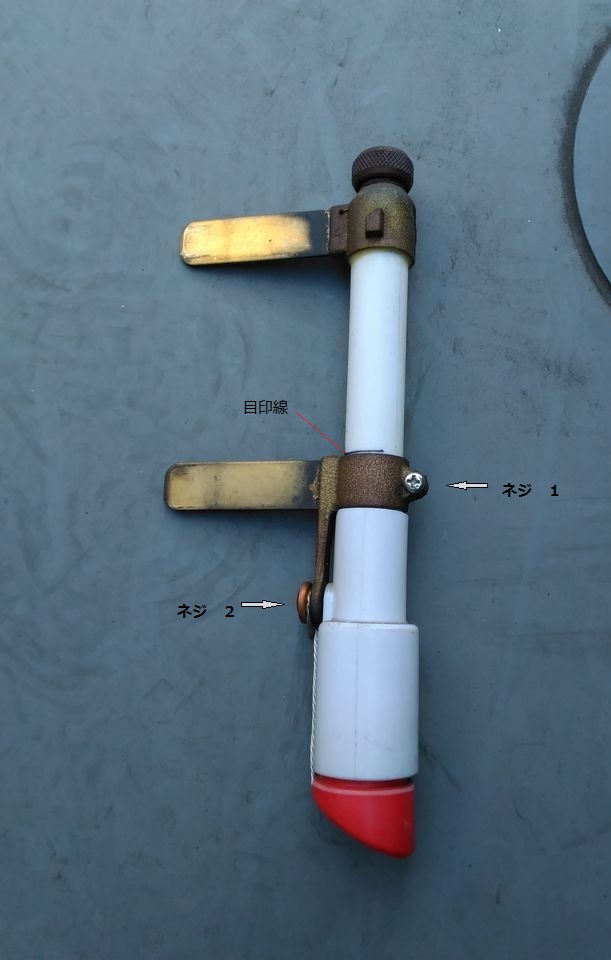

1.まず停電、無電圧確認後 「箱形高圧カットアウト」(PC)を切り、ヒューズ筒を外す。

2.すぐにネジ2を緩めると接触刃が筒内のスプリングでずれる恐れがあるので最初に緩めない。

3.接触刃がずれてもいいために写真の目印線(黒色線)をマジックペン等で印をつける。

4.ネジ1は緩んでいる可能性があるため接触刃が動かない程度で締め付ける。

5.ヒューズ筒上部のキャップを外し電流容量を確認する。

6.ネジ2を緩めヒューズを交換する。

7.ネジ2は充分に締め付ける。

8.ネジ1は上の接触刃と直線上になるように調整し余り強く閉めずに軽く閉めておく。(接触刃が高圧カットアウト本体の消弧室側に挿入された時双方の接触を良くするためである)

9.ヒューズ筒を高圧カットアウト本体に取付、確実に消弧室いっぱいまで入り操作を行う。

箱形高圧カットアウト ヒューズ筒

|

|

| 26.注意喚起シールの作成 |

現在、接地(アース)の付いていない機器には黄色のマーク、絶縁不良回路の表示には手書きのシールを貼り付けていましたが、その不良箇所の存在を周知するためにも、今回、漏電遮断器の取付の必要性も含めて関連の表示シールを作成いましたので、公開します。

サイズは2種類としました。

1.絶縁不良・接地(アース)なし シール

2.漏電遮断器取付必要 シール

|

|

| 25.VCB絶縁不良の更新 |

先日、年次点検で毎年だんだんと絶縁が低下して来ていたVCBの更新を実施した。

以前コバデン点検日誌の17.で紹介した、トラッキングが発生した富士電機製で同型のVCBである。

さいわいトラッキングの発生はまだ確認されなかったものの、そのまま放置すれば、近いうちにトラッキング発生により、地絡・短絡事故の発生の可能性があった。

写真1は取り外したVCBの外観図である。(外観上はきれい)

写真2は一相と本体アース間の絶縁測定(1000Vメガー)であり、15MΩを示している。

写真3は任意のカ所の絶縁物表面と本体アース間の絶縁抵抗で、35MΩを示している。

毎年の年次点検の際その都度、アルコール水で絶縁物表面の清掃を実施してきたが最近では絶縁の回復は見込めなかった。

この手の絶縁物は汚れ・湿気等により絶縁劣化が進行しやすいため富士電機では15年を経過したものは更新を薦めている。

詳細についてはコバデン点検日誌17.をご参照ください。

(富士電機)のレポート HP HAシリーズ高圧真空遮断器予防保全処置のお願い(富士電機)

|

写真 1 写真2

写真 3 |

|

| 24.キャブタイヤーケーブルの膨潤による絶縁不良 |

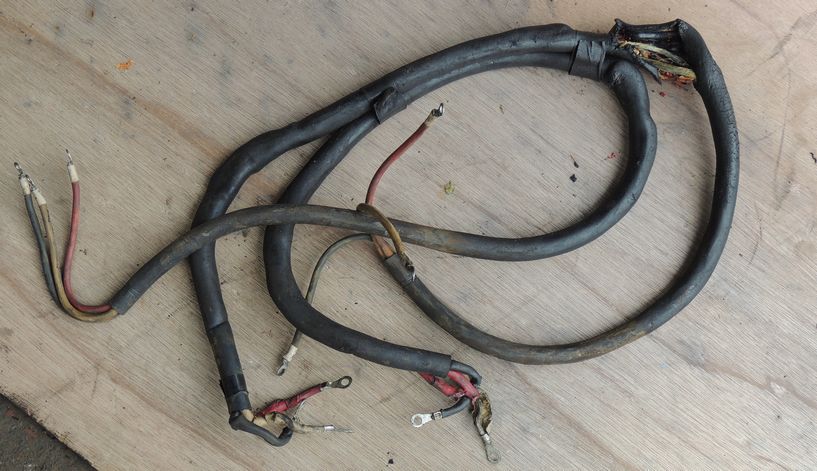

先日、需要家から呼び出しがあった。

動力回路の漏電警報が鳴ったり、止まったりしている。見に来てほしい。

現場に急行し早速、点検を実施した。

どうも旋盤の運転停止と警報が連動しているようで、絶縁抵抗を測定したところ 0

MΩ であった。

運転時の漏れ電流を測定したところ 150mA の漏れ電流であった。

漏電火災警報の整定は 200mA(実動作試験値では110mA) である。

絶縁不良箇所はマグネットスイッチの2次側が不良で(Y-△起動)、制御回路は異常なしであった。

需要家御担当者にはモーター側が絶縁不良ですので、早急に点検補修を行ってくださいと言って帰宅した。

翌る日改めて、連絡が入った。旋盤内部を開放したので状況を見てほしいとの話であった。

写真の通りモータ側のキャブタイヤーケーブルは、旋盤の潤滑油により膨潤がひどく写真3の通り、短絡事故の一歩手前の状況であった。

よくもまー 地絡感電事故・短絡火災事故(潤滑油)が起こらなかったと需要家御担当者共々胸をなで下ろしました。

200V回路には漏電遮断器がついておらず、漏電火災警報器でカバーしている。また昨年その警報器の動作が不確実だったので、新品に交換したばかりであり、ヒヤリハット事例で済ますことが出来たのは幸運であった。

現在ケーブル交換により旋盤は順調に運転されている。

|

写真 1 モーター電源キャブタイヤーケーブル全体

写真2 モーター側ケーブル端末(一部膨潤している)

写真3 ケーブル中間部、膨潤で絶縁物が完全に損傷し心線が露出している

|

|

| 23.変圧器の温度監視 |

動力変圧器で定格容量を一時的に超過して使用している需要設備がある。

外被で80℃を超えることがあり、強制風冷のファンを取付、様子を見ている。

この変圧器を、温度データーロガーにより温度監視をしているので、紹介する。

データは5分毎に記録し(インターバルは任意に変更可)、測定最高温度は一応80℃となっている。

温度検出部は変圧器の外被に貼り付けたため、実際の内部の温度は、それより5~7℃程度高くなっていると思われる。

今回、実際の使用例(変圧器 3相 250kVA キュービクル内設置)を別紙記録に紹介する。

この温度データーロガーは前々から目をつけていたが、ソフトの不具合修正とかで1年ほど遅れての発売となった。

値段もリーズナブルで、今まで使用していたバイメタル式の最高温度指示計に比べ大変重宝している。

この温度計の詳細については以下の通りである。 TMS30Aデータロガー

|

|

| 22.接続プラグ内で地絡 |

平日の午後、携帯のメールに絶縁監視の地絡警報が入った。オーバーレンジの完全地絡のようである。

対象の需要家に連絡したところ、特に異常は無いとのことであった。ただ警報のあった時間帯には、フォークリフトの充電たため、付属の電源プラグを差したとのことであった。

確認のためその付属のプラグを抜いて貰ったが変化はない。

すぐに現場に急行したが、途中で漏電復帰のメールが入った。復帰した場合では不良箇所の判定が困難だと思ったので、一時引き返そうとしたが一応そのまま出向した。

現場に到着、その電源プラグを確認したが異常なし。

ただ、その先に中間接続プラグがありプラグを向いて負荷側の絶縁を測定すると、数MΩである。中身を確認したところ写真の通り一部アーク焼損の跡が見られた。

原因はアンプ端子間が極めて接近しており、接地端子間で放電し、地絡状態になり、その後アーク放電により接地端子間との間隔が若干広がって、一時的に地絡が回復したものである。

この工事は電気工事屋が行ったそうで残念なことである。

早速不良箇所の補修を完了した。

絶縁常時監視により、完全短絡事故になる前に事故を未然に防ぐことができた事例である。

|

|

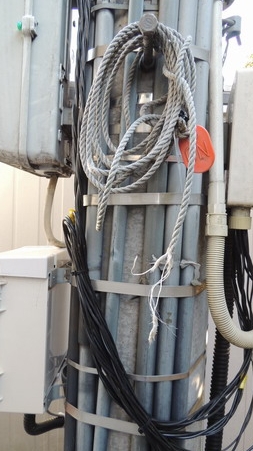

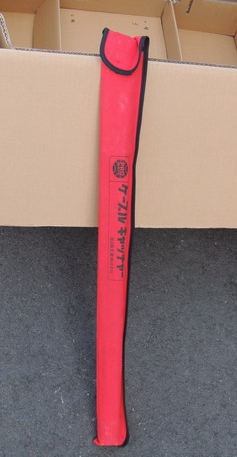

| 21.SOGの操作紐切れ |

年次点検終了後SOGの投入の際、入りの紐が切れてしまった。

SOGは全体に劣化が進行していたため懸念していたが、切りのリセットは問題なかったものの、入りの紐は劣化していたことと、途中で紐が充電部に接近するため腕金等を迂回してやや無理をしており、紐に大きな張力が加わり切れたものである。

当面の対応として、事前に準備していた下記の道具(ケーブルキャッチャー)で入り操作は完了し、事なきを得た。

尚対象のSOGは三菱電機 1995年製(18年経過)のため受託先と協議の上、後日更新(エナジーサポート)していただいた。

操作紐の取替については、いつもの通り、写真の様に中電がAS等に使用している赤・白の丈夫な紐を使うように指定している。

|

|

|

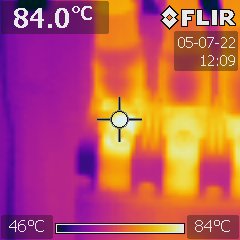

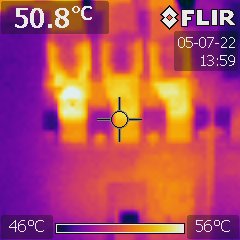

| 20.MCB端子部が過熱 |

気温35°を超える猛暑のなかの通常点検である。

サーモグラフィーで点検中キュービクル内の動力用MCB端子部(R相)が84℃を示していた(写真1)。MCBを触ったところ相当過熱していることが認められた。

MCB 200A 通電電流は R相 185A S相 175A T相 172A である。

MCBの誤動作・焼損等が懸念されたため工場の休憩時間を利用して対策工事を行った。

対象のMCBには2回線負荷が接続されておりその負荷電流は 135A , 一方は50A である。50Aの回路を100Aの予備のMCBに振り替える工事を行った。

一応温度上昇は治まった(写真2)がMCBは老朽化が進行しており次回の年次点検での交換を依頼した。

|

(写真1) (写真1)  (写真2) (写真2) |

|

| 19.東芝製 VCBの取扱いについて |

昨年の年次点検の際、受電用VCB(V4A-U)を投入したときすぐに遮断する、いわゆるフリートリップの状態が3度程あったので、経年劣化による潤滑油の固着等想定し、今回の年次点検では機構部の点検と注油を予定していた。

VCB前面の表面板をいかに外し、内部を点検するか、事前に東芝のVCB取扱説明書をインターネットで確認した。http://www.toshiba.co.jp/sis/swgr/yobohozen/pdf/6G9A2078_V6A.pdf

表面板を外すにはタイプによって色々あるため、取扱説明書(P-11)を参考にされたい。

表面板を外すとキュービクルの板は写真のようにカットされているため点検・注油は容易である。

ただ今回、VCBの投入・開放の際には前回生じたフリートリップは再現することはなく、動作は正常であった。

従って、フリートリップした原因はよく分からなかったが、潤滑油成分はほとんど無かったので、その時はトリップ機構が固着していたかもしれないと思っている。

取扱説明書(P-16,17)に従って注油して復旧した。

東芝の最近発売されている(V4C-U)タイプは表面板を外さなくとも注油出来るように、表面板に注油孔があけられているが、以前のタイプでは注油するのが困難であった。

経年劣化による潤滑油不足によって、VCBが投入不能になったりするトラブルを体験することがあると思いますが、添付した取扱説明書に準じて対応すれば問題ないと思われます。

|

|

|

|

| 18.高圧キュービクル内にヘビ |

月例点検に行きキュービクルの扉を開いたら異様な臭いがした。いやな予感が脳裏をかすめる。

キュービクルの後面は屋外、前面は室内でキュービクル内は暗い、盤内蛍光灯を点灯し懐中電灯で内部を点検したところ、LBS付近にヘビの死骸がぶら下がっていた。ドキッとした。

なんと運がいいんだろう、地絡・短絡事故にもならずヘビだけが感電死した様子だ。

ヘビの大きさは80cm程度・人差し指位の太さだ。

どこから進入したか良く分からない。ケーブル貫通孔はシール、キュービクル下部の換気孔は小動物進入防止対策として幅広テープで孔を閉鎖している。その他開口部はないはずだ。ただ上部の換気孔(写真)は空けていたので、ここが考えられる。早速テープを貼って処置をした。

その日工場の就業時間が終了した夕刻、停電してヘビの撤去・点検を実施した。

SOGの動作テスト・ヘビを撤去した前後の絶縁抵抗も異常なかったので、停電作業は復旧完了した。

|

|

|

|

| 17.VCBにトラッキング発生 絶縁低下 |

先日、受託先の年次点検の絶縁抵抗測定試験で配電用VCBの絶縁不良(0.5MΩ)が発見された。

そのまま放置すれば、近いうちに地絡・短絡事故に至っていた可能性は大であった。

原因はVCB絶縁物本体がトラッキング現象により絶縁不良になったもので、もともと本体の絶縁物は吸湿性があり劣化しやすい材料なため、湿気と高電圧によりトラッキングが進行したものと思われる。

またキュービクル本体のつなぎ目から強風時、少量ではあるが雨水が浸入した跡があり、これらも影響したと思われる。

とりあえず対応策としてVCB本体を回路から切り離し、配線をバイバスする工事を行った。

地絡・短絡保護は送り出し側の地絡トリップ付負荷開閉器(LBS)でカバーする。

従って当面はこのままで保護上問題ないため、遮断器(VCB)の取替は後日行う予定とした。

本製品は富士電機製であるが、本体の絶縁物の特質から、この手のVCBの絶縁不良によるトラブルは三菱電機、東芝でも発生しており、注意が必要である。

下記にメーカー(富士電機)のレポートを掲載するのでメーカーのHPを参照されたい。 |

|

受配電設備の主要機器である高圧真空遮断器(VCB)において、屋外キュービクルに長期間使用されている場合、VCBの絶縁物表面に塵埃・埃が付着し、キュービクル内が高湿度状態になることにより、絶縁抵抗が低下しトラッキングの生成により、地絡事故、或いは相間短絡事故に至る可能性があります。

このような事故を未然に防止するため、特に10年以上経過したVCBにつきましては、定期点検に加え、絶縁物内部を含めた詳細な清掃が必要です。(予防保全処置) 弊社、保守点検マニュアルをご覧頂き、実施頂けます様、お願い申上げます。

また、トラッキングなどの顕著な劣化現象が発生した場合は、新しいVCBへの更新をご検討頂けます様、お願い申上げます。

|

|

| 16.三菱電機製SOGトラブルの当事務所の対応 |

三菱電機のSOGについては、色々問題があり、過去平成15年頃からガス入りSOG(PGS)において’87年8月~’89年3月の製造で内部の絶縁リングの折損により開放時欠相になるトラブルが頻発した。

当事務所も各需要家にお願いし積極的に老朽化対策と合わせて何台か更新した経緯がある。

しかしその後新しい型式になった機器までも色々な原因で地絡・短絡事故による波及事故も多く発生している。

(詳細についてはコバデン情報三菱電機SOGの問題点(13)を参照されたい)

折角更新したSOGがその対象になっていないか大変心配したが、一応対象のSOGは無かったとほっとしていた。

ところが突如今年の(平成24年)3月に 2003/7~2006/10 製のSOGにも問題が発生している情報が入った。

内容はSOGの操作ハンドル軸と一体の開閉表示軸の外部分の錆により、軸が半固着し開閉不良によって短絡事故が発生し、SOG本体が破裂波及事故になるという事例である。

ただその期間(2003/7~2006/10)以外の製品は軸にメッキが施してあり問題は生じていないという。

対象のSOGが1台あり、三菱電機に届けたところ早速対象のSOGを確認したい、ということで現場調査が行われた。

調査結果は三菱電機の報告書の通りです。

一応現状では問題ないとのメーカー判断だったが、後述する当方のカメラ画像では軸に錆が確認されているため、当面は様子を見ることにしたが、状況を注視していきたい。

三菱電機が調査に来たとき、光学30倍の望遠カメラをもって見えました。

SOG本体は充電中であることもあり、電柱下からのカメラを通しての外観検査となった。

望遠カメラは遠方からの外観検査にもってこいであった。それを見て私もすぐ欲しくなった。

早速インターネットで調べて光学42倍(1000mm望遠相当)のニコンのデジカメを購入した。

SOGだけでなく柱上のケーブル端末・碍子類の外観検査及び30m以上離れた場所からの銘板調査にも、もってこいで、現在大変重宝している。

その1年後三菱電機の再調査が行われた。

結果は別紙の報告書の通りで、SOG本体の取替依頼があり、平成25年7月13日に取替を完了した。

関連に要した費用はすべて三菱電機が負担していただいた。

|

|

| 15.電灯回路が停電 |

「照明関係が全部停電した」と受託先から呼出があり早速現場に出向した。。

電灯変圧器(10kVA)一次のPCのテンションヒューズ(2A) R相のみが切れ電灯回路が停電していた。

動力回路は問題ないため。工場は一応操業を持続していた。

PCが他の充電部に近接しており、復旧作業に支障を来すため、全停電を依頼しSOGを開放した。

・絶縁測定 2,000 MΩ以上

・テンションヒューズの断線状況確認(短絡で溶断したような状況ではない)

・電灯変圧器は過負荷の状態ではない

以上から判断し、劣化による断芯と判断した。

・予備のヒューズに2Aの持ち合わせがなく、又振動等の断線を回避するため、持ち合わせの10AヒューズをR,T相共取り付けた。

(変圧器の過負荷保護はサーマルリレーの警報で管理する)

その後送電異常なし。

この状態は復旧までSOGの制御電源が喪失していることであり、状況によっては波及事故の恐れも考えられる故障であった。

|

|

| テンションヒューズは半田接続部分から断線している |

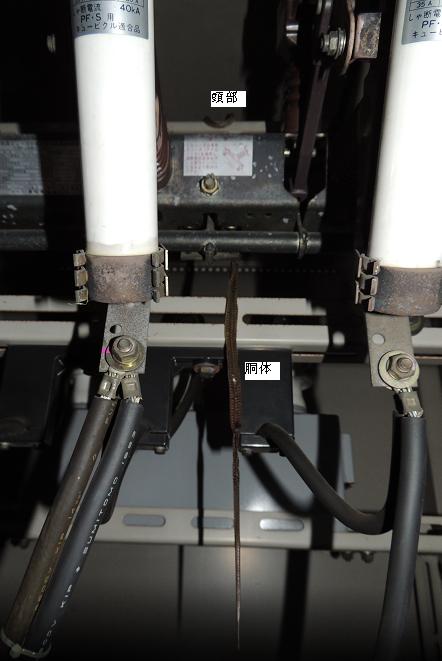

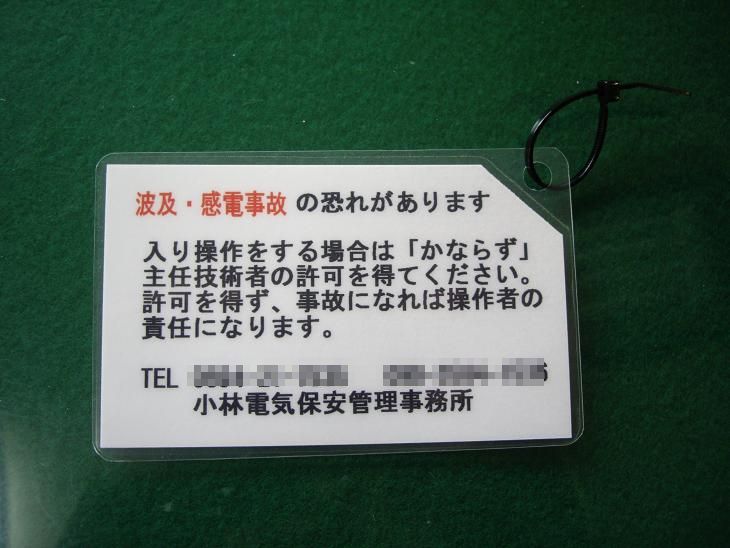

| 14.SOG操作紐に操作禁止札 |

先日の三重支部会でトラブル事例として以下の報告があった。

ある受託先で地絡によりSOGがトリップした。

従業員が停電を復旧させようとして電気主任技術者に連絡せず、また原因調査も行わずSOGの再投入を数回行い波及事故になったとの説明であった。

第1の原因は動力変圧器の一次側の絶縁不良であった。

私も同じような経験がある。

ある受託先の受電設備のキュービクルの一部が豪雨により水没し、全停電になった。と受託先から連絡が入った。

早速現地に出向し状況を確認したところ、SOGが地絡によりトリップしていた。ところがSOGの操作紐の結び方が当方がするやり方と異なっていた。

同時に呼出を受けた出入り工事業者が先に到着しており、現場の状況を充分確認もせず勝手にSOGの入り操作をしたが、再度SOGがトリップしたようだ。

幸い波及事故・感電事故にならなかったものの、その恐れがあったことを説明し厳重に注意したことがある。

これらの経験を元にSOGがトリップした場合勝手に入り操作が行われないように、写真の注意札をすべての受託先のSOGの入り操作紐に取り付けることにした。

どこまで徹底出来るか分からないが、これで再度同様な事故が無いように願いたい。

|

|

|

| 13.SOGがトリップ |

雨の降る朝5時40分頃、受託先から呼出の電話が入った。

警備保障会社および中部電力から受託先責任者に電話連絡があり”構内が全停電しており高圧関係に異常があるようだ”との内容であったようだ。

すぐに出向(途中いろいろなことが脳裏をかすめる。波及事故か否か!)

現場に到着し調査を開始した。近くの道路の照明は点灯している。

中部電力AS入り、SOG開放(2007,三菱製)で地絡トリップ表示あり。波及では無いようだ。

・無電圧検電確認

・1000Vメガーで一括絶縁測定 20MΩ (雨天)

・直流高圧メガーで3kV 印加 異常なし

・外観点検異常なし

中部電力保線課に確認したところ、同日2時半頃、この付近で高圧地絡事故があったようだった。

状況考察から中部電力からのもらい事故と判断し、SOGをリセットの上投入した。 受電、異常なしである。

SOGの感度電流整定値は 200mA であったが、 400mA に変更して受電した。

受電ケーブルは CVT 38sq 30m のため 200mA に整定していたが、間欠孤高地絡事故の場合は波形に高調波が含まれるため、誤動作する可能性はある。

対策として方向性のSOGを選択することも考えられるが、一般的にはこの程度のケーブル長では無方向性が選定される。

今回は400mA整定で一応様子を見ることにした。

参考までに三菱電機の技術資料を添付する。

|

![]()